GOAL 13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Il tredicesimo goal dell’Agenda ONU 2030 affronta l’urgente crisi ambientale e il cambiamento climatico. All’atto dell’approvazione del programma da parte dell’Assemblea Generale ONU, nel settembre 2015, il negoziato climatico multilaterale era in divenire: per questa ragione l’obiettivo 13 non ha definito con precisione i target, lasciando che fosse la COP21 – la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici – a stabilire tempi, modi e obiettivi.

Il tredicesimo goal dell’Agenda ONU 2030 affronta l’urgente crisi ambientale e il cambiamento climatico. All’atto dell’approvazione del programma da parte dell’Assemblea Generale ONU, nel settembre 2015, il negoziato climatico multilaterale era in divenire: per questa ragione l’obiettivo 13 non ha definito con precisione i target, lasciando che fosse la COP21 – la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici – a stabilire tempi, modi e obiettivi.

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici

13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce

13.a Dare attuazione all’impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l’attuazione e la piena operatività del Green Climate Fund attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di una efficace pianificazione e gestione connesse al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo concentrandosi, tra l’altro, sulle donne, i giovani e le comunità locali ed emarginate

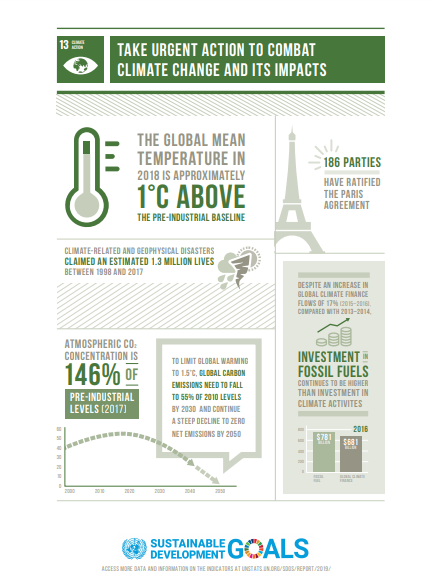

La lotta al cambiamento climatico. I dati

Secondo i dati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è cresciuta di 0.85° C: per ogni grado di aumento della temperatura, la resa agricola – la quantità di prodotto raccolto rispetto alla superficie coltivata – diminuisce del 5%. A livello globale, dal 1981 al 2002, l’innalzamento delle temperature ha causato annualmente una perdita di 40 milioni di tonnellate di granoturco, frumento e altre colture di primaria importanza.

Secondo i dati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è cresciuta di 0.85° C: per ogni grado di aumento della temperatura, la resa agricola – la quantità di prodotto raccolto rispetto alla superficie coltivata – diminuisce del 5%. A livello globale, dal 1981 al 2002, l’innalzamento delle temperature ha causato annualmente una perdita di 40 milioni di tonnellate di granoturco, frumento e altre colture di primaria importanza.

Ma non è tutto. Gli oceani si sono riscaldati, la neve e il ghiaccio sono diminuiti e, conseguentemente, il livello del mare si è alzato di 19 centimetri nel solo periodo 1901-2010. Dalla fine del 1979, decade dopo decade, l’estensione del ghiaccio dell’Artico si è ridotta di 1.07 milioni di chilometri quadrati.

Date le attuali concentrazioni e le continue emissioni di gas serra, è molto probabile che entro la fine di questo secolo l’aumento della temperatura globale supererà di 1,5° C il periodo 1850-1990 e si prevede che il livello del mare si innalzerà ulteriormente fino a 24-30 e 40-63 centimetri, nel 2065 e nel 2100.

Dagli anni ‘9o le emissioni di diossido di carbonio (CO2) sono aumentate del 50% circa, con una particolare accelerazione tra il 2000 e il 2010. Data la situazione attuale, è necessario considerare che molti aspetti del cambiamento climatico persisteranno per molti secoli anche se le emissioni venissero improvvisamente stoppate.

La timeline dell’ecologia in pillole

Gli albori dell’ecologia si vedono con il Rapporto Brundtland – noto anche come ‘Our Common Future’ – un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome si rifà a quello della coordinatrice Gro Harlem Brundtland, che in quell’anno era presidente del WCED e aveva commissionato il rapporto, raffinando la definizione del termine ‘sostenibilità’: «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

Ventotto anni fa, nel 1992, nasce l’Agenda 21, il programma di azione scaturito dalla Conferenza ONU su ambiente e sviluppo a Rio de Janeiro: è la prima volta che viene messo al centro degli interventi la questione del cambiamento climatico.

Due anni dopo la Conferenza di Rio, nel 1994, entra ufficialmente in vigore la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United nations framework convention on climate change) ponendosi l’obiettivo di raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico.

In occasione della Conferenza delle Parti COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel 1997, viene pubblicato il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel 2005 dopo la ratifica da parte della Russia e del Canada. Il trattato, ratificato da più di 180 Paesi, impegna le nazioni industrializzate alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel 2015 l’Accordo di Parigi, con l’influenza dell’enciclica ecologica di Papa Francesco Laudato si’, ‘supera’ l’antesignano Protocollo di Kyoto e pone l’obiettivo di lungo periodo di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1.5 °C, poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il cambiamento climatico in Italia. I dati ISTAT

Secondo l’ISTAT, in Italia si stanno intensificando le calamità naturali, anche a causa dei cambiamenti climatici, con eventi disastrosi a cascata multirischio come frane, alluvioni, incendi boschivi, nubifragi, fenomeni climatici estremi, ondate di calore, deficit idrici. La fragilità e la cattiva gestione del territorio, la scarsa manutenzione e l’obsolescenza delle infrastrutture aggravano le perdite umane, economiche, ambientali.

Nel 2017 il 10,4% della popolazione è esposto a rischio di alluvioni, ovvero al rischio di danni alla persona (morti, dispersi, feriti, evacuati) mentre il 2,2% è esposto a rischio di frane. Inoltre, le anomalie di temperatura sulla terraferma a livello globale e nazionale si sono tradotte in un aumento pari, rispettivamente, a 1,20 e 1,30°C rispetto ai valori climatologici normali (1961-1990).

L’impatto degli incendi boschivi presenta picchi nel 2007, nel 2012 e nel 2017. La superficie percorsa dal

fuoco ha raggiunto il valore di 7,5 per 1.000 chilometri quadrati nel 2007, di 4,3 nel 2012 e di 5,4 nel 2017. Le regioni del Sud hanno subito i maggiori impatti.

Il nostro Paese è inoltre soggetto a eventi di origine sismica e vulcanica, che provocano maggiori perdite e danni dove il territorio e le infrastrutture sono più fragili e vulnerabili. Il 2016 è stato un annus horribilis per i terremoti, con 67 eventi, di cui sei superiori a magnitudo 6. Tra i più tristemente noti quelli di Amatrice, Norcia e Visso.